Важа ПШАВЕЛА

Корни ● Лес плакал ● Свадьба соек ● Как появились на свет совы

Одряхлевший осел ● Поучительные рассказы старого вруна ● Гриф

Рассказ косулёнка (Рассказ маленькой лани) ● Мышеловка ● Смерть Баграта Захарыча

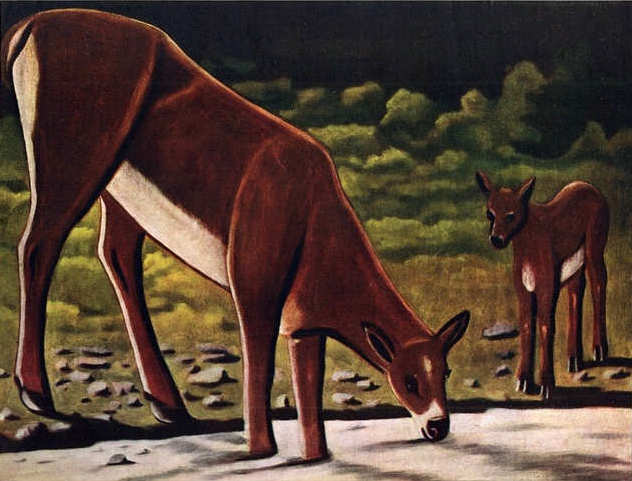

Рассказ косулёнка

По изданию: Важа-Пшавела. Избранная проза. Тбилиси: Мерани, 1985.

Перевод Е. Гогоберидзе

I

Сирота я, да к тому же маленький. Обидела меня судьба: в недобрый час я осиротел; шубка на мне тоненькая, с короткой, в белых крапинках шерсткой, и зубы еще не прорезались, и рожки не пробились, и копытца слабенькие.

Как потерянный брожу я по свету. Поглядите, ножка вся в крови, — я ушибся, спускаясь в ущелье к водопою... Тяжко, ох как тяжко у меня на душе. О бедная моя мать! Пока она была жива, я только и знал, что ее ласку: она кормила меня молоком, баловала, учила, предостерегала... А теперь, без нее, что станется со мною, несчастным?

Я уже не сосу мою мамку: подберу утром и вечером росу с трав, пока они еще влажные — вот и жажду молока утоляю. Беззащитный, все чего-то боюсь, дрожу, день-деньской жду смерти, слоняюсь без цели, не разбирая пути... И, боже, сколько у меня врагов!

Вышел я недавно грустный на опушку... огляделся... Вдруг точно гром ударил над самой головой. Смотрю, прямо на меня, подобрав крылья, несется с раскрытым клювом большая серая птица. Испугался я и одним прыжком кинулся в лес. А проклятая птица не рассчитала и с размаху упала на то самое место, где я только что стоял. И сейчас еще дрожь пробирает, как вспомню ее крючковатый клюв и острые-преострые когти. Нацелилась прямо на меня да промахнулась и шлепнулась крыльями в траву средь зарослей ежевики! Огляделась, вращая страшными желтыми глазищами, — озлилась, видно, что я ускользнул, чуть было не застряла в ежевичных кустах и все же, наконец, улетела. Я украдкой следил за ней, притаившись за деревом, а сердце у меня так и колотилось.

Любимый мой лес, спасибо тебе! Многих ты спасаешь от гибели. Не будь тебя, давно бы ни волоска не уцелело от моей шкурки! Сердце подсказывает, что в конце концов мне несдобровать! Ничего я еще толком не знаю, всего неделю пожил я с матерью. Все она мне объяснила: этот, мол, наш друг, а тот — недруг. Кто теперь меня научит!

Почти весь день лежу я, скрываясь в густых зарослях, и нет мне покоя от комаров и мошек. А как хорошо было мне с матерью, как легко и свободно дышалось!..

Жили мы среди дремучего тенистого леса, вон на том пригорке, что навис над расходящимися в разные стороны ущельями. Убежище у нас было такое, что к нему не пробраться. Мать, бывало, ляжет на пригорке, я рядышком с нею; с трех сторон нас заслоняют деревья, только одна сторона леса открыта, — и в ту сторону особенно зорко поглядывает мать. Чуть, бывало, насторожится, я тоже, подражаю ей, навострю ушки.

Раза три эту неделю мы с нею слышали какой-то необычный шум. Шум этот не был похож ни на плеск ручья — я его постоянно слышу в лесу, — ни на шелест летящего дрозда, ни на стук дятла, ни на шорох ветки, сорвавшейся с верхушки усохшего дерева, ни на лепет колеблемой ветром листвы. Одно я приметил: стоило матери услышать этот странный шум, как она тотчас же вскакивала и, шепнув: «Скорее, сынок, скорее за мной!» — убегала, а я вприпрыжку мчусь за нею изо всех сил. Но кого она так боится, я в ту пору еще не знал и не понимал. Теперь-то я знаю! Сколько же у нас врагов! Эх, человек! Неужели тебе не жалко меня? Я же такой маленький! Дал бы ты мне пожить на вольной воле, чтобы я мог спокойно бродить по лесу, топтать чудесную зеленую траву или, стоя на пригорке, всласть радоваться вечернему ветерку!

Я остерегаюсь выходить из лесу. А если уж выйду, поневоле держусь поближе к опушке, да и то еле жив от страха! Приходится зорко глядеть по сторонам, скрываться за деревьями, за скалами, прятаться в траве, даже поесть не удается спокойно. Совсем я зачах от беспокойства.

Чем я провинился перед тобой, человек? Скажи мне, чем? Или что дурного сделала тебе моя злосчастная мать? Что она у тебя отняла? За что ты убил ее? За что обрек меня, беззащитного, на сиротство! Эх, люди! Вы такие ловкие, вы пользуетесь своей силой, — что вам до нас?» Вы не понимаете, что и мы любим свободу, не чувствуете безжалостным своим сердцем, что и мы любим жизнь, природу: трепет листьев, журчанье ручья, к которому я так часто затаив дыхание прислушиваюсь; любим шелест и колыхание трав, любим резвиться с другими лесными обитателями... А ты, человек, с налитыми кровью глазами выслеживаешь меня и тысячи подобных мне слабых и беззащитных тварей... С ружьем в руках подкрадываешься ты к нам, предательски пронзаешь пулей и лишаешь нас жизни...

II

Как мне не бояться? Ведь всего неделю живу я на свете, а сколько страху и горя пришлось мне уже натерпеться!

Позавчера был дождливый день. Мать, такая красивая, полная жизни, стояла возле бука и вкусно жамкала траву. Я притулился к ней, — радостно было мне стоять рядом, под ее защитой, я и думать забыл о врагах, о смерти... С густой листвы со звоном падали прозрачные дождевые капли. Я подставлял голову, чтоб освежиться прохладной влагой.

— Приятно тебе, сынок? — спрашивала мать. В ответ я кивал головой, прыгал, теребил ее сосцы.

Прямо перед нами карабкался вверх по стволу сухого дерева дятел и так громко при этом постукивал клювом, что я даже удивился. «Как же, — думалось, — мать моя такая большая, а шума от нее в лесу меньше, чем от этой маленькой птички?» Дятел, шурша коготками, кружил по стволу, поднимался все выше и выше и долбил клювом кору то тут, то там, то тут, то там. Я весело следил за ухватками дятла — и вдруг слышу: «Чхи! Чхи!» Оглядываюсь — над нами вьется сойка.

— Скорее ко мне, спрячь голову, не то сойка выклюет тебе глаза! — сказала мать.

Я укрылся за нею; она, поматывая головой, отгоняла противную птицу. Сойка все тянулась ко мне; долго изощрялась и так и этак, наконец оставила нас в покое, уселась как ни в чем не бывало на ветку бука и заверещала, а голос у нее оказался точь-в-точь такой же, как у меня!

Мать засмеялась и сказала:

— О, она большая хитрушка, эта сойка! Берегись ее, сынок! Она спуску не дает таким маленьким косулятам, как ты. Начнет верещать, и как попадется поблизости несмышленыш вроде тебя да отзовется — сойка только этого и ждет: тотчас налетит и выклюет ему глаза.

Дрожь пробежала у меня по телу...

— А я не отзовусь — я сейчас же спрячусь!

— Так, так, сынок! Пока мать жива, тебе нечего бояться; а вот когда меня не станет, будь поосторожнее.

Эх, ничего-то я еще не знаю, ничего не понимаю, злосчастный!

III

В тот день было очень знойно. Мать поднялась со своего ложа.

В тот день было очень знойно. Мать поднялась со своего ложа.

— Пойдем-ка на водопой! — сказала она.

Мы двинулись вдоль холма, поросшего редким леском, миновали густые заросли и спустились в ущелье. Ущелье было глубокое, солнечные лучи не достигали дна, по обеим его сторонам, переплетаясь верхушками, смешивались деревья; по самому краю ущелья, под деревьями, росла малина; усеянные красными ягодами ветви, нависая над кручей, гляделись в воду. Студеный прозрачный ручей бурлил, струясь по скользким камням, вода перекатывалась с глыбы на глыбу, а кое-где они преграждали ей путь. Мать вошла в воду и остановилась посреди запруды. Я с трудом пробирался к ручью по камням — было больно ножкам.

— Иди, сынок, иди сюда, поближе: в зной приятно постоять в воде.

Я опасливо сунул в ручей сначала одну только ногу, но вода показалась мне ужасно холодной, и я тотчас же прыгнул обратно на берег.

— Холодная! Не могу!

— Ничего, сынок, надо привыкать! И лучше всего сразу!

Я постоял немного в воде, потом мы двинулись в обратный путь. Где-то над нами, со стороны просеки, послышался шум.

— Эти люди нам не опасны, — объяснила мать. — Там женщина с ребенком. Наши враги никогда так не кричат... И все же лучше поостеречься, как бы они нас не заметили; проберемся через лесок, не выходя на опушку.

Мать пошла впереди. Я не удержался и, спрятавшись за кусты, высунул голову. В это время послышался крик уже снизу:

— Ох, мама, мамочка, волк!

— Не бойся, милый! Где он? А ну покажи! — сказала мать.

— Не видишь разве? Глядит из леса, уши наставил! — Со слезами на глазах проговорил мальчуган, указывая на меня пальцем.

— Родной ты мой, да разве это волк? Это косуленок! И какой красивый!

— Мама, милая, давай поймаем! — Мальчик нетерпеливо тянулся ко мне.

— Нет, сынок, жалко, не надо. Ведь у него тоже есть мама. Она будет плакать по своему сыночку.

Я прислушивался к ним затаив дыхание: приятно мне было, что женщина нас пожалела, я впервые в жизни слышал такие слова. Не хотелось уходить — может, еще что-нибудь скажут... Но в это время за мной прибежала мать:

— Глупый, разве можно верить тому, что говорят люди? Зачем ты остановился? Идем, идем же скорее! Они расскажут охотнику, что повстречали нас тут, и прощай тогда жизнь!

Бедная мать! Она, видно, предчувствовала то, что потом и случилось.

IV

Мать прыжком кинулась вверх по склону, я вприпрыжку за ней. Убегая, я еще услышал:

— А тут, оказывается, и косуля-мать!

Мы пробирались по заросшему белокопытником косогору; трава у корней была влажная от бивших повсюду холодных ключей. То тут, то там на топкой земле виднелись следы таких же, как я, косулят. Было очень жарко. Изнывая от зноя, мы с матерью прилегли среди зарослей белокопытника, — его широкие листья укрывали нас от жгучих солнечных лучей.

И вдруг с высившихся вокруг нас гор сорвались тучи, скучились, грянул гром, сверкнула, извиваясь, молния. Столбы дождя встали над холмами по ту сторону ущелья, затем дождь перекинулся к нам, застучал громко по листьям белокопытника и обступавших нас деревьев. Шум был такой, словно рушилась земля со всеми горами, лесами и долами. Замерло все живое; даже птички перестали порхать и примолкли в испуге.

Противная сойка, которой я так боялся раньше, теперь уже вовсе не казалась мне страшной: она сидела на ветке бука жалкая, с опущенными крыльями, с полузакрытыми глазами; из клюва ее свисала сопля. Рядом с ней уселась красногрудая зорянка, кроткая, безвредная, с красиво прищуренными глазами. Подлетела тут пеночка с криком: «Црип, црип». Сойка открыла глаза и заметалась с перепугу, выкрикивая так противно: «Чхи! чхи!» Я засмеялся: я ведь раньше воображал, будто она всех сильнее, а теперь-то увидел, что это за птица!

Гроза пронеслась. Дружно запели птицы. С листьев и трав струились слезы радости.

Мать любила бродить после дождя... Обычно она спускалась к открытым лугам и меня брала с собой. Так и на этот раз — мы вышли из леса и двинулись по краю луга к ближайшей горе. Где-то сладостно звенела свирель. У подножия горы показалось стадо овец, — рассыпавшись по лугу, они жадно щипали омытую дождем траву... Солнце наполовину скрылось за холмом, его бледные лучи уже прощались с горами и верхушками деревьев. На склоне холма, повыше нас, сидел пастух в бурке и играл на свирели. Свирепая лохматая собака, присев рядом с ним на задние лапы, зорко следила за стадом; время от времени она ласково поглядывала на своего хозяина.

— В опасные места попали мы с тобой, — сказала мать. — Пастуха ты не бойся, у него нет ружья. А вот собака учует нас и чего доброго погонится... Ты поглядывай, и чуть что — не зевай... Если пес кинется в нашу сторону, я отвлеку его, а ты укройся в зарослях.

Овцы вдруг насторожились, и все стадо уставилось на нас. Я спрятался в густых зарослях розовой чины и не спускал глаз с лохматого пса...

Заметив, что стадо чем-то встревожено, пес тотчас же зарычал, наставил уши и кинулся к зарослям, где я скрывался.

Пастух во весь голос заулюлюкал. Меня трясло от страха. Пес увидел мою мать и тотчас же бросился к ней. Мать скользнула, как тень, и мгновенно скрылась. Я заплакал. Сердце мое разрывалось: «О, горе мне, мама! Вдруг проклятый пес поймает тебя!» И долго еще до меня доносились топот копыт и шум камней, скатывавшихся на дно ущелья.

О, горе, горе! Что, если он уже вцепился в нее и разрывает острыми своими зубами!

Спустились сумерки.

Пастух, посвистывая, собрал свое стало и двинулся к становищу. Я следил за каждым его движением, сердце у меня колотилось. Пастух жестоко расправлялся со своими овцами — бил клюкой, швырял в них камнями. В одного ягненка, такого же маленького, как я, камень угодил с такой силой, что бедняга упал и жалостно задрыгал ножками.

Пастух поднялся на вершину холма и стал звать своего Куршию. Прошло еще немного времени, и я увидел его у самого края неба; пес стоял уже рядом с хозяином, из разинутой пасти свисал красный, точно окровавленный язык. Я испугался: «А что, если это кровь моей матери?»

Стемнело. Ни зги не видать! Тихо, ни звука кругом. Но где же моя мама? Найдет ли меня, если даже осталась жива?

Однако вскоре мне послышался знакомый голос. Я отозвался. То была моя мама. Бедная! Вся в поту, едва переводя дыхание, подбежала она ко мне.

— Ты здесь, сынок? Не бойся, мать твоя жива. Ей не страшны ни волк, ни собака... А ты-то цел, сынок? — спрашивала она.

— Цел, цел! — ответил я.

Мать ласково меня лизнула.

О, кому же мне пожаловаться, кого умолить, кто в силах сделать так, чтобы я мог еще хоть разок заглянуть ей в глаза, насладиться ее лаской.

Как снести такое горе! Ах, хоть бы враг кровопийца убил и меня! Зачем я остался жив? Прекрасная моя мама, вчера я любовался тобой — живой, полной сил и красоты, моей опорой и надеждой, и не было мысли о том, что завтра потеряю тебя навсегда.

V

Всю ночь мы с мамой ходили по полю, безбоязненно забрались в рожь и с удовольствием лакомились ею. Едва стало светать, повернули к лесу. Да будет проклят рассвет этого дня! Трава на лугу была высокая, густая. Среди луга росли три черешни. Над ними стайками кружились со щебетом дрозды и еще какие-то птицы. Одни прилетали, другие улетали, унося корм своим птенцам.

Мать сказала, предостерегая меня:

— В такое время опасно бродить, враг выслеживает нас после дождя; надо быть настороже.

Это было ее последнее предостережение.

Мать чего-то затосковала, как бы предчувствуя гибель: прикусит листочек и стоит не шевелясь. Над нами склонялись, вытянувшись в ряд, козьи ивы, а чуть подальше жались друг к другу три или четыре стройные березы.

И вдруг грянул выстрел — точно удар грома! Эхо отозвалось в горах и среди скал, задрожали травы и листья. Над влажным лугом стлался дымок.

Мать простонала разок и упала. О, горе мне!

Я приник к земле. Я видел, как тело матери катилось вниз, оставляя кровавый след на траве. Из-за берез выбежал юноша в серой чохе с подвернутыми полами.

— Вот удача! — крикнул он и, звеня пороховницей, кинулся вслед за матерью. Несчастная приподымалась, пытаясь встать, но подгибались колени, и она снова падала и снова катилась вниз.

Я так и обмер, когда проклятый охотник выхватил из ножен сверкающий кинжал и полоснул мою мать по горлу. Брызнула кровь, окропила деревья. Горе мне, горе! Я все это видел собственными глазами! Но чем я, злосчастный, мог ей помочь? И вот он вонзил свой кинжал в сосцы, питавшие меня, испорол ее тело, выпотрошил и, взвалив на плечо, двинулся дальше. Я стал плакать, помутилось у меня в голове, я ничего не видел, ничего не слышал...

С тех пор хожу ни жив ни мертв. Плачу, плачу и только в слезах нахожу свое утешение; брожу по лесу, жалуюсь деревьям, горам и скалам, рассказываю про свою горькую участь ручьям и травам, — но матери у меня все же нет, и я уже никогда ее не увижу. Осиротел я! И кто знает, чьей мне суждено стать добычей, кто обагрит руки моей кровью?

1881

■